- +1

最后的“家” | 她早已写好遗书、备好寿衣,住进这里

镜相栏目首发独家非虚构作品,如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系

采访并文:赖嘉柔 韩倩倩 陈雪映 林嘉敏 许敏静 姜晓雪 陈婉雯

指导老师:尹连根 曾温娜

编辑:林子尧

编者按:

2021年5月,国家统计局公布的第七次全国人口普查数据显示,我国60岁及以上人口为26402万人,占18.70%,比2010年上升了5.44%。其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%。这代表着我国已步入老龄化社会。人口老龄化是社会发展的重要趋势,也是今后较长一段时期我国的基本国情。

随着家庭的养老功能部分向社会转移,养老院成为许多老人的选择。

本文为深圳大学传播学院同学们的毕设作品,他们深入深圳的两家养老院,在一个多月的时间里与老人们共同生活。以解答心中的疑惑——养老院可以成为老人真正的“家”吗?

除夕夜,院内集体看春晚、玩游戏。 韩倩倩摄

离家在外度过的第一个除夕,我看着手机里家人在热闹吃年夜饭的视频,脑海里回响着潘美辰的一首歌“我想要有个家,一个不需要多大的地方……”,心里不免凄凄然。

但当晚,置身于一间拥挤的餐厅里,与二十多位老人一同热闹地唱歌、玩游戏时,我空荡荡的内心还是被一种温情填满,似乎这些爷爷奶奶们就是我的家人,彼此间有“同是天涯沦落人”的惺惺相惜之感。

在座的老人并非回不了家,相反,他们几乎都有长住在深圳的儿女。除夕夜,他们本应与家人团聚,垂垂老者享受儿孙绕膝的天伦之乐,但他们却选择留在这个“老年的新家”,与一群来自天南海北、有着不同乡音的老人挤在小屋里,共同度过中国人观念里一年中最重要的一晚。

是什么让他们选择留下?

“把老人院当疗养院”

“居其地曰家”是《蔡邕·独断》中对“家”的朴实定义。

长者之家的房间大小在20平方米左右。每间基本都有两个床位,床正对的墙壁上挂着一个32英寸左右的液晶电视,还有两个衣柜、两个床头柜、两个垒起来总高不到两米的小冰箱,以及一个五平米左右的卫生间。

“这就是我的家!”88岁的孙立荣挪动着小碎步带我们走进他的房间,指着他那张一米宽的床,用洪亮的嗓门笑着对我们说。接近190斤的他在这张床上或许翻身都需谨慎,但他觉得:“房子大小无所谓,现在我就睡这么个床嘛,够用了!”

孙立荣住进养老院最大的原因,是不想给儿女增加负担。他照料了父亲、母亲和老伴的最后一程,深知照顾老人的不易。在老伴去世后不到一年,他就住进了这家养老院,“这里分全自理、半自理、特护,我一看挺好,走到哪一步都能照顾,下决心在这里住上了”。

“我把老人院当疗养院。”孙立荣讲话语速很慢。他耳背二十多年,平日里少与人说话,即使是与同房的室友也只是偶尔靠手势或者写字交流。

孙立荣每天的活动完全围绕着自己的身心健康展开。在手机上看到一篇文章说“久聋必呆”,他从此下决心开始锻炼,过着有信念感的生活。“我的命运决定我要痴呆,但我争取不痴呆!”

每天早上四点,他起床锻炼身体,各个穴位的按摩讲解得头头是道,打太极也要换着招式。上午9点,他去到空无一人的理发室里大声背诗,研究智能手机、学用微信……孙立荣总挂在嘴边的一句话就是:“这是为了活跃大脑,增强记忆力,预防痴呆!”

通过自身努力在这个“疗养院”对抗衰老的同时,孙立荣也享受着养老院给他的照顾。

“太硬的东西我们咬不动,我们在家,孩子们还得单独给我们做吃的。”随丈夫一起入住的郑桂芬提到。住养老院这不仅省去了每日买菜做饭的麻烦,还能享受到营养均衡的饮食。长者之家的食堂被评为广东省养老机构中的“A级”最高水准,这里早餐每天保证一个鸡蛋,每周二四六有热牛奶,午餐和晚餐均为四菜一汤,一周发两至三次水果。

养老院大年三十的年夜饭 韩倩倩摄

老人在食堂吃饭。 韩倩倩摄

日求三餐,夜求一宿。养老院虽不能满足每位老人个性化的需求,但在基本的生活物质条件上,确实能达到“家”的照顾,甚至比家更适宜老人们居住。

孙立荣不认同“久病床前无孝子”,而是觉得伺候老人确实不易,不愿变为儿女身体与精神的拖累,或接受儿女的“管教”。 他过年都不愿意去儿子家,“我一坐上他家的马桶,就起不来了。”而这里坐便器、淋浴器旁都有扶手,他无需求人。

除了适老化改造,医养结合也是住在院内的老年人安全感的来源之一。在国家大力促进“医养结合”的背景下,不少养老院都像长者之家一样,在院内配备医生护士24小时值班,老人在这熟睡的夜晚或许比在家里更安心。

养老院里的“亲人”

“她真的心地很善良,像她这样善良的人不多。就是太啰嗦。”护理员曹春兰大姐向我们描述起于秀娟。

我与于秀娟在楼层的唱歌活动上初见。现场的五六位老人中,只有于秀娟主动走过来笑脸盈盈地与我闲聊,一说就停不下来。她似乎对我这个陌生人没有任何防备心,随口讲起她在大梅沙有一套房子,因为冬天穿堂风大,住着太冷,她打算卖掉。说起这个房子时,患有阿尔兹海默症的老伴在一旁轮椅上开始激动地“嗯嗯”叫了起来,貌似在提醒她,不要什么都跟外人说。过了一会儿,护理员将于秀娟的儿子放在门卫室的一袋核桃拿给她,她要拿给我吃,老伴又叫了起来。

活动结束后,我在等电梯时,她缓步路过,依旧笑眼明亮,言语轻快:“在这里很快乐,护理员每天逗那些老人,很好玩的。养老院就是一个快乐的大家园。”转身时遇到一位护理员,于秀娟把核桃递给她,护理员笑着摆手拒绝。

初次进入她房间时,能闻到一股清甜的蜜桃味,冰箱上放着一瓶早已被她遗忘的空气清新剂。她打开冰箱想给我们找吃的,却发现冰箱里都是儿子送的不同品种的核桃,再无其他。房内电视柜上放着一排照片:老伴年轻时的照片,前面立着一块写有“共和国之光”的透明奖杯,下面是老伴的名字;紧挨着是于秀娟父亲的照片,还有用两个苹果供着的“救命恩人”奶奶的照片。于秀娟说自己母亲是重男轻女的封建小姐,当初若不是奶奶拦着,她已被母亲丢弃。

于秀娟柜子上摆着三张照片,从左至右分别是老伴、父亲、奶奶。 韩倩倩摄

电视柜的右边,还有一张院内组织拍摄的夫妻合影。于秀娟和老伴两人身着喜庆的中式婚服,照片里她带着一贯明媚的笑容。在两人中间的空隙里,贴着一张从某张照片上剪下来的小重孙的大头照。因为疫情,于秀娟很难出院见他,家属也无法入院探视,她只能这样“手动抠图”。隔着两代的亲人,团聚在这张色调不一的“合照”里。

于秀娟夫妻的合影中间贴着小重孙的照片 韩倩倩摄

我们帮她翻箱倒柜找了许久,终于在柜子底层发现她说的那一大箱照片。她将这个约摸十几斤重的箱子从家带到上一个养老院,再从上一个养老院带到这里,陪她一起从三楼爬上七楼。她一辈子最珍贵的回忆,大抵就这十几斤重。最重要的照片在哪里,家就在哪里。

她打开箱子一张一张地拿出照片,努力回忆照片里的人,再向我们逐个介绍。拿到一个婴儿的照片时,她突然停下,盯着照片端详,“这是谁呀……”看到照片背后写着“小孙女宁熙”时,才突然想起:“哦!公安那个,他好像又生了一个……”她随即伸手拿起床脚放着的一个黑色本子,这是A5大小的黑色皮革电话本,内页纸张有的将要脱落,有的被撕得只剩细条。于秀娟没有智能手机,只有一个如砖块般厚实的红色老人机。她将这个电话本放在睡觉的脚边,里面密密麻麻记着一串串或亲或疏的号码,像是她和外界仅有的连接密匙。

她右手举着那张婴儿的照片,左手继续在本子里翻找着号码。纸页在她手中抖动,这是帕金森的症状之一。她静坐在凳子上,眼睛眨巴着,全神贯注地在字符堆里搜索,折腾一番无果后,她无奈地把照片夹入电话本里,丢回床脚。

于秀娟在电话本里找号码。 韩倩倩摄

在这个信息沟通成本极低的网络时代,像于秀娟这样的老人却还在用最朴实的方式维系着自己与外界亲人的连接。远方的亲人只能通个电话、邮寄些预防记忆衰退的核桃,其他无法抵达的思念,被寄托在一张纸照片里。

真正照顾着于秀娟和她老伴三餐起居的,还得是院内的“亲人”。

如果说养老院是一个家,护理员们就是重要的家庭成员。虽然他们没有如父母“一尺三寸婴,十又八载功”的自幼抚育,但他们是院里大多数老人“最后一程”的照料和陪伴者。

“昨晚爷爷一直在叫‘谁来啦!谁来啦!’,搞得我们两三点才睡着。”曹春兰大姐说。于秀娟的老伴晚上睡眠不好,曹春兰每天睡前把一片安眠药掰开,给于秀娟和她老伴一人一半,才能勉强保证他们的睡眠。

离开时,我们在门外听见曹春兰对于秀娟说:“哎呀都四点半啦,要去吃饭啦,你还在这里磨蹭。你就是太啰嗦,其他哪里都好,像你这样善良的人不多的……”曹春兰是于秀娟这个月刚请的专护,24小时陪护着两位老人。并不如我们想象的,老人与护理员的关系仅仅是雇主与雇员,他们的相处可以如亲人一般直言直语。

于秀娟笑着说:“现在我们家里有三个人,我,爷爷,还有你春兰姐。春兰会一直照顾我们到最后。”

“来革命家庭干活了”

几乎每天下午2点多,我们都会在老人住的楼层里看到一位“保洁员”。

她头戴黑色鸭舌帽、身穿湖蓝色毛开衫外搭深蓝色马甲和一条纯黑色长裤,手提扫帚和簸箕在走廊、大厅和餐厅打扫,一路走,一路停,直到把肉眼可见的残渣碎屑全都清理干净。她如此专注,从不抬头看看周围的人,以至于我一直都没看清她的面容,只单纯地以为这是一位兢兢业业的保洁员。

“保洁员”身份的揭晓发生在我们敲响了谢雪丽的房门后。

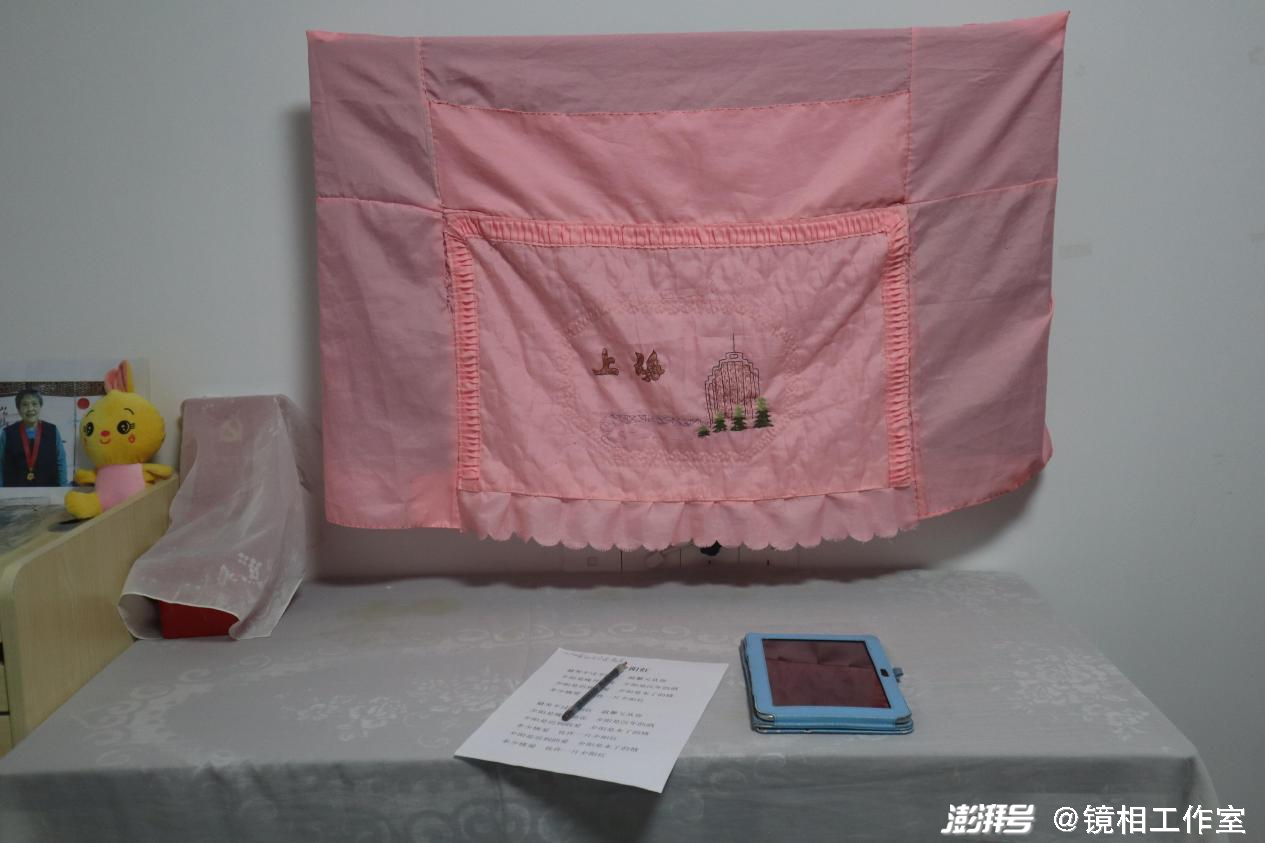

一进入她的房间,一股异味扑鼻而来。再一看,房子里东西很少且摆放整齐,电视机严严实实地盖着一块80年代的粉红色老式防尘罩,一张放置杂物的桌上铺着一块洁白的牡丹花花纹桌布。入党50周年纪念章静静地躺在打开的红色盒子里,上面罩着一块印有同样花纹的透明白纱。纪念章的旁边放着一个浅粉色塑料瓶,装着五彩斑斓的塑料假花。这屋子收拾得干净齐整,与那股异味格格不入。

谢雪丽的桌面 林嘉敏摄

操着东北口音的谢雪丽热切地和我们谈起过往人生:“16岁参加工作,刚开始我在澡堂当服务员,要擦澡盆子,那些水都是凉的。要不说我现在全身骨头都疼,腰也疼。我在这儿捂门捂窗的,就是怕吹风。”环顾四周,她用窗帘挡住了窗户的缝隙,门缝也贴上了厚纸板。房间多日不通风闷出了异味,见护理员和儿子嫌弃,谢雪丽干脆说:“那你就别来我这屋了,我一开窗就该抽筋了。”

然而,正是这样一位腿脚腰、手关节酸痛的老人,住进养老院后停不下来,到处找家务活干。无论是扫地拖地,还是洗衣服洗碗,谢雪丽都亲力亲为。刚入住半年的她甚至每天上下午都要扫一次院子里的公共区域。谢雪丽说:“我在屋里头坐着也冷,出门去溜达也别白溜达,我看那些干活的孩子怪累的,就帮帮他们吧。有人来这参观就一点渣渣都没有,我是这么想的,我拿这当家”。

元宵节,谢雪丽帮大家揉面包饺子。 姜晓雪摄

时光悠悠地向前走着,谢雪丽依然默默地付出。但猜忌似乎已在老人之间滋生。

“我愿意干活,有的老人就不愿意干,看我干活就有气。”谢雪丽语含委屈与愤怒,“他们说你一个老太太,也没人让你打扫,你做这干啥?我说我不是歘尖卖快(chuā,东北方言,有爱出风头的意思),也不是想得奖!我捡了500块钱都交上去,谁看着了?”究竟是谢雪丽太敏感,还是其他老人确有其意,我们无从得知。一件善事惹来了猜疑,谢雪丽有些心寒.

无论如何,她还是把这些不愉快深埋心底,自顾自地为这个“家”出力。她似乎也成了一名护理员,帮老人打水、推轮椅、缝衣服、腌菜,她样样干……无论老人们请求谢雪丽帮忙干什么,只要力所能及她都愿意帮。

有天早上谢雪丽4点多起床打扫卫生,遇见两位“出逃”的失智老人。谢雪丽在走廊看见一位失智老人跨坐在房间窗户上,屋内还有另一位失智老人往外抬她的腿,窗边堆着一叠软软的衣服垫脚。当时四周没有护理员,谢雪丽慌忙过去:“你搂着我肩头,再可不能这样啊,会卡死把脖子都旋进去!”她把老人从窗户上“抱”出来后,还去找护理员提意见,不能把失智老人锁起来,以防他们再跳窗。谢雪丽操碎了心:“我把这当家才管闲事……这是闲事吗?这是人命啊!”

院里偏南方菜系的伙食不能满足谢雪丽的胃,她便在这里腌制家乡的风味小菜。尝过她手艺的老人有时也会找她腌菜,他们给她几颗大萝卜和白菜,她便买成斤的白糖和香醋往里倒,从不收他们的钱。“那咱们不是家人吗,五湖四海都在一起,吃饭都在一个锅里吃,那不算革命大家庭吗,我就那么寻思的。我来革命家庭干活来了。”听到好几位老人说养老院“就是我家”后,谢雪丽极具年代感的表述还是会让我惊讶。

不管是之前哈尔滨那家养老院,还是现在的福寿园,都是谢雪丽心中的家。来到深圳后,因儿子要忙事业不能照顾自己,谢雪丽出门找到了这家养老院。她意味深长地说:“孩子再亲也不能在你跟前伺候啊,他已经告诉你‘我不能伺候你’了,老给你雇保姆。你看别人说得明白呀,那就别糊涂了,自己想招吧……得拿这当家,你不当家也不行啊……”

我无法说清这个“革命大家庭”于谢雪丽而言究竟是偏于无奈还是顺心,但她早已写好遗书、备好寿衣,把全部家当搬进院里,将这当做自己最后的家。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2023 上海东方报业有限公司